Muchos piensan que los cambios son peligrosos, que hay que continuar como siempre. Los avances tecnológicos afectan a comportamientos sociales e inquietan especialmente a personas de edad avanzada, que prefieren seguir viviendo con mínimas alteraciones, y a jóvenes de baja formación, fáciles de asustar con discursos simples, distribuidos por redes sociales. Aquellos cuyo poder se apoya en que las cosas sigan igual, apelan a esa base resistente a cambios. Ahora, aprovechan la caída del sistema eléctrico en España, el pasado día 28, para argumentar a favor de seguir caminos trillados en lo que afecta a dos redes de las que dependemos, la energía y los sistemas de pago.

El núcleo que maneja la energía eléctrica reside en pocas manos, grandes compañías que la producen y venden y una empresa, bajo control público, que asegura la distribución y el equilibrio entre oferta y demanda. La irrupción de las renovables aporta alternativas de generación y favorece que algunos consumidores se agrupen para autoabastecerse. Si, como proponía en la entrada anterior, las comunidades energéticas se complementan con redes de distribución locales o comarcales que las interconecten, podríamos aspirar a sustituir una gran isla energética, por un archipiélago diverso, aunque coordinado (la IA puede jugar un papel importante). El resultado daría lugar a un sistema más resiliente, pero el camino que se abre no gusta a los que están al frente, más dados a promover las grandes inversiones de un oligopolio de empresas importantes, apreciadas en los mercados financieros por su capacidad de pagar buenos dividendos recurrentes. De ahí vienen, a través de CEOE y políticos conservadores, críticas al papel de las renovables en el apagón y apoyos a mantener e incluso aumentar el número de centrales nucleares. Lo estamos oyendo estos días.

Los sistemas de pago también están en evolución por el aumento de los basados en tecnologías de la era digital, que sustituyen de forma natural a los que vienen de cuando la revolución fue la imprenta. En este ámbito también hay grandes poderes públicos, los bancos centrales, muy apegados a emitir billetes, negocio que permite a sus miles de empleados darse una buena vida. Son conscientes de que el proceso es difícil de parar y ya hay países que han decidido eliminar el papel moneda. Por eso le dan vueltas a opciones, como el euro digital, que tienen algo de fantasía.

En el ámbito privado, las multinacionales del dinero, los bancos, no están especialmente interesados en que siga el efectivo, que les causa muchos costes. Prefieren los medios que emiten ellos, aunque el mundo de los nuevos sistemas de pago tenga competidores específicos que enriquecen la oferta. En realidad, tampoco les importa mucho perder peso en ese terreno y centrarse en lo más suyo: intermediar entre el ahorro y el crédito en sus múltiples formas. La defensa del efectivo en el sector privado legal viene sobre todo de empresas de seguridad, que se quedarían sin trabajo relevante, y algunas ramas de las aseguradoras que tendrían menos riesgos que cubrir.

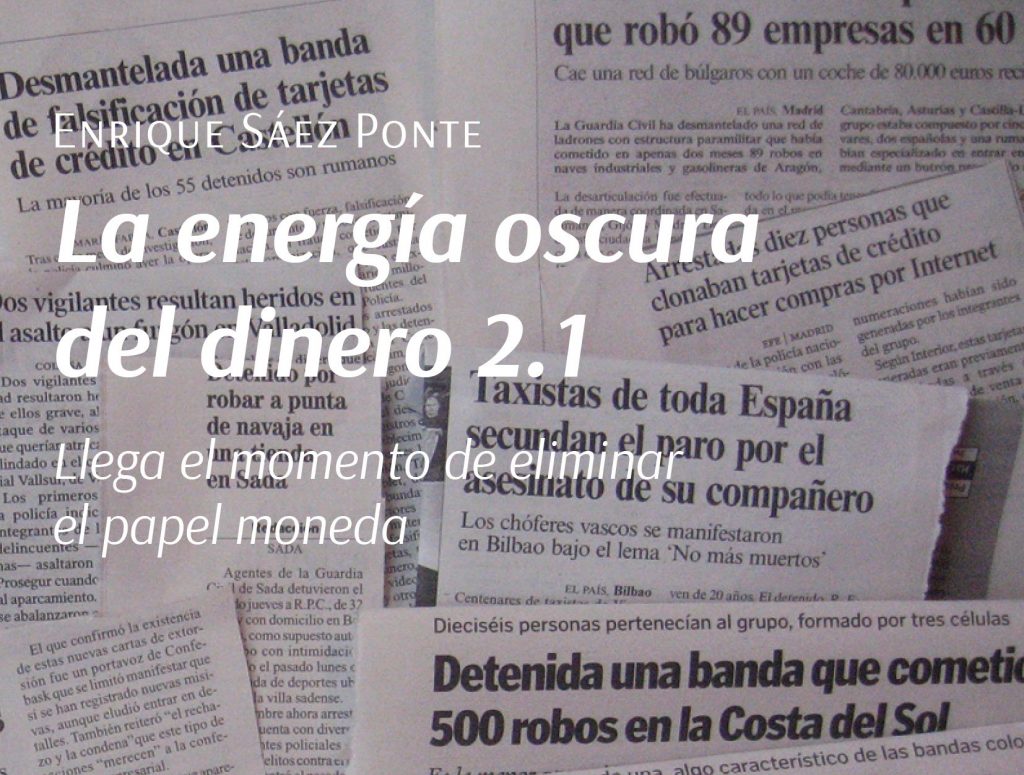

Los grandes beneficiarios del efectivo son poco deseables, los principales: redes de tráfico de drogas, armas y personas, bandas de ladrones y estafadores, políticos corruptos y evasores fiscales. Lo explico en el libro cuya portada recojo al final. En él insisto en que el proceso de sustitución tecnológica, si se hace bien, dará lugar a una sociedad mucho más segura y muy capaz de pagar servicios públicos en riesgo, como las pensiones.

Estos días, el apagón ha vuelto a poner en valor el efectivo frente a las tarjetas y móviles, porque permitió hacer compras en pequeños comercios y en la restauración. Por su actualidad, me quiero detener en este punto específico, de entre los muchos que trata mi ensayo sobre el dinero. Entre otros, la protección de la libertad, que explica cómo asegurarla.

Aunque parezca lo contrario, los sistemas basados en tarjetas son potencialmente más eficientes que el efectivo en momentos de desconexión general, con medidas de fácil implantación. Sus gestores deben tomar nota de lo que pasó y ponerse las pilas. Lo de las pilas va en serio, los tpvs deben tener siempre una batería que les permita operar, aunque haya un corte de energía, muchos ya la tienen. Además, las tarjetas van hoy dotadas de chips que pueden recoger un riesgo autorizado o una cantidad de dinero que el titular pasa de su cuenta a la tarjeta para poder pagar sin contacto con la central de autorizaciones. Los tpvs registrarían las operaciones, las restarían del disponible en las tarjetas y las trasmitirían cuando se recuperara la conexión. Está inventado, cuando salieron los cajeros automáticos, hace medio siglo, las entidades financieras incluyeron en las bandas magnéticas de las tarjetas (no llevaban chip) un límite de disposición para poder sacar billetes, aunque el aparato estuviera desconectado, muchos funcionaban off line.

Los medios de pago modernos son la base de una sociedad mucho más avanzada y segura, como nos recuerda esa nota sobre una caja de pago de un aparcamiento, una foto que tomé hace poco y encabeza esta entrada. Es muy obvio. Aunque lo hagan de buena fe, los que siguen defendiendo el uso del papel moneda, cuando hay soluciones mucho mejores, deberían considerar a quien defienden, de quien son cómplices.