El 16 de febrero publiqué una entrada que analizaba el crecimiento económico español en 2023, superior al adelantado por los organismos que realizan previsiones. Lleva ocurriendo varios años. El párrafo final de esa entrada empezaba así: “Este año volveremos a superar previsiones, ya lo verán”. No ha habido que esperar mucho, dos meses después de ese pronóstico, diversas instituciones corrigieron al alza sus previsiones de crecimiento de la economía española en el 2024, al ver los resultados del primer trimestre. El Fondo Monetario Internacional las subió 4 décimas hasta el 1,9%. Entre los países avanzados, el FMI sólo mejoró las nuestras y las de los EEUU. La OCDE las elevó hasta el 1,8%, tres décimas más que antes. Otros organismos, públicos y privados, actuaron en la misma línea, mientras se mostraban preocupados por el estancamiento que invade las principales economías europeas. Unos días después, los datos del mes de abril confirmaron la buena salud económica, al crearse 200.000 empleos y superarse, por primera vez, la cifra de 21 millones de cotizantes de la Seguridad Social. A pesar de que la Semana Santa, gran generadora de empleo en los servicios, cayó este año en marzo.

Con un marco político muy estresado y las elecciones catalanas y europeas presionando, el Gobierno se ha apresurado a apuntarse los tantos. Especialmente su línea “sindical”, Sumar, muy preocupada por los malos resultados que obtuvo en las urnas de Euskadi el 21 de abril. Es normal que quieran presumir porque es una alegría que la economía esté funcionando bien, a pesar de las dificultades para aprobar presupuestos, la caída de la producción industrial en marzo, unos tipos de interés que se mantienen altos, escasa inversión privada y reducida oferta de trabajadores cualificados en diversas áreas.

Pero, como ya he explicado antes, el crecimiento que se registra en las cifras oficiales es parcialmente ficticio. Lo que está ocurriendo es que sigue aflorando parte de la economía sumergida. España destaca por el muy alto porcentaje de la población (98%) que está bancarizado y dispone de tarjetas desde hace medio siglo. Aquí, los antiguos medios de pago basados en el papel, los diversos tipos de cheques, nunca fueron populares, sin embargo los de plástico se recibieron muy bien y despegaron fuerte desde que hubo tarjetas de débito. Ahora, la inmensa mayoría de los jóvenes se ha olvidado de los billetes.

Nuestros modernos hábitos de pago recibieron un empujón en 2020, con la llegada del covid 19. Una gran cantidad de tarjetas en los bolsillos y en los móviles encontraron más utilidad y muchísima gente dejó de emplear el efectivo por miedo a un posible contagio, y también apareció el bizum. Había una combinación única: en un país muy bancarizado resistía una significativa economía informal. Los bares, el pequeño comercio, los profesionales, los taxistas…, evitaban declarar al fisco parte de lo que facturaban en efectivo. Al desplomarse el uso de éste, la economía informal va asomando la cabeza y, como antes no la veían, los analistas económicos piensan que es crecimiento y les sorprende que avance más deprisa de lo que calculaban. No deben preocuparse, hacen bien los números sobre los datos que observan. Lo que no saben es cuanta economía sumergida hay (se estimaba en torno al 20% del total, ya estará bajando) y cuanta va a aflorar. Pero aflora y se superan las previsiones. Nada volverá a ser igual.

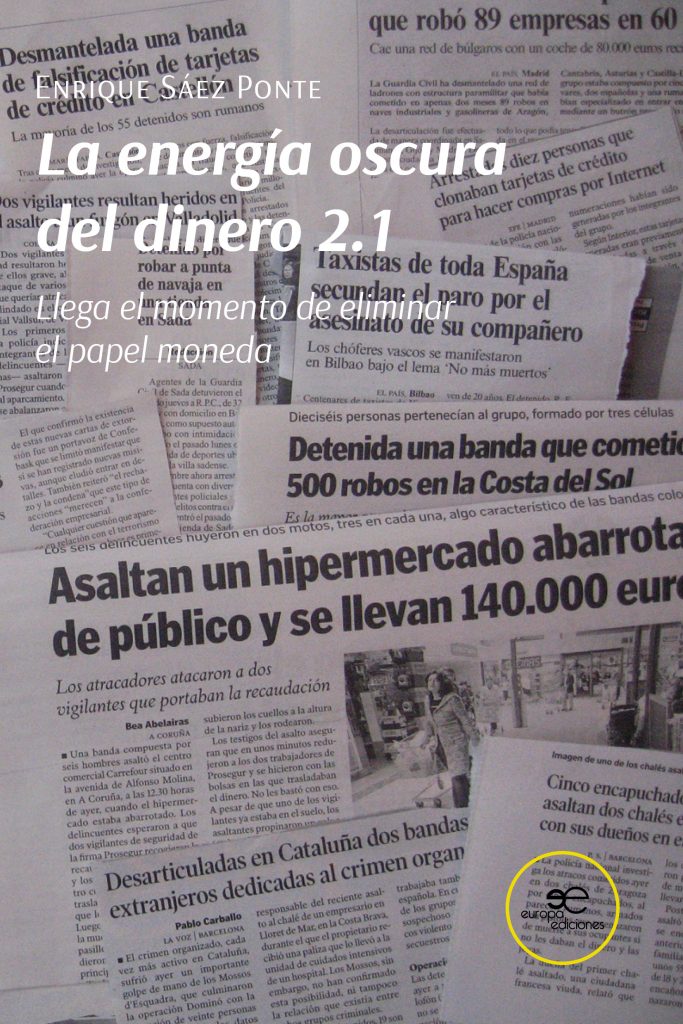

Lo que no son capaces de ver los académicos se explica en el libro cuya portada reproduzco. Algunos, sobre todo los que trabajan en los bancos centrales, prefieren no verlo, porque lo que está ocurriendo es una muestra de las ventajas (más crecimiento, más empleo, menos déficit público, mucha menos delincuencia…) que traerá una economía sin billetes, que ya deberían estar programando. Seguiré hablando de ello.