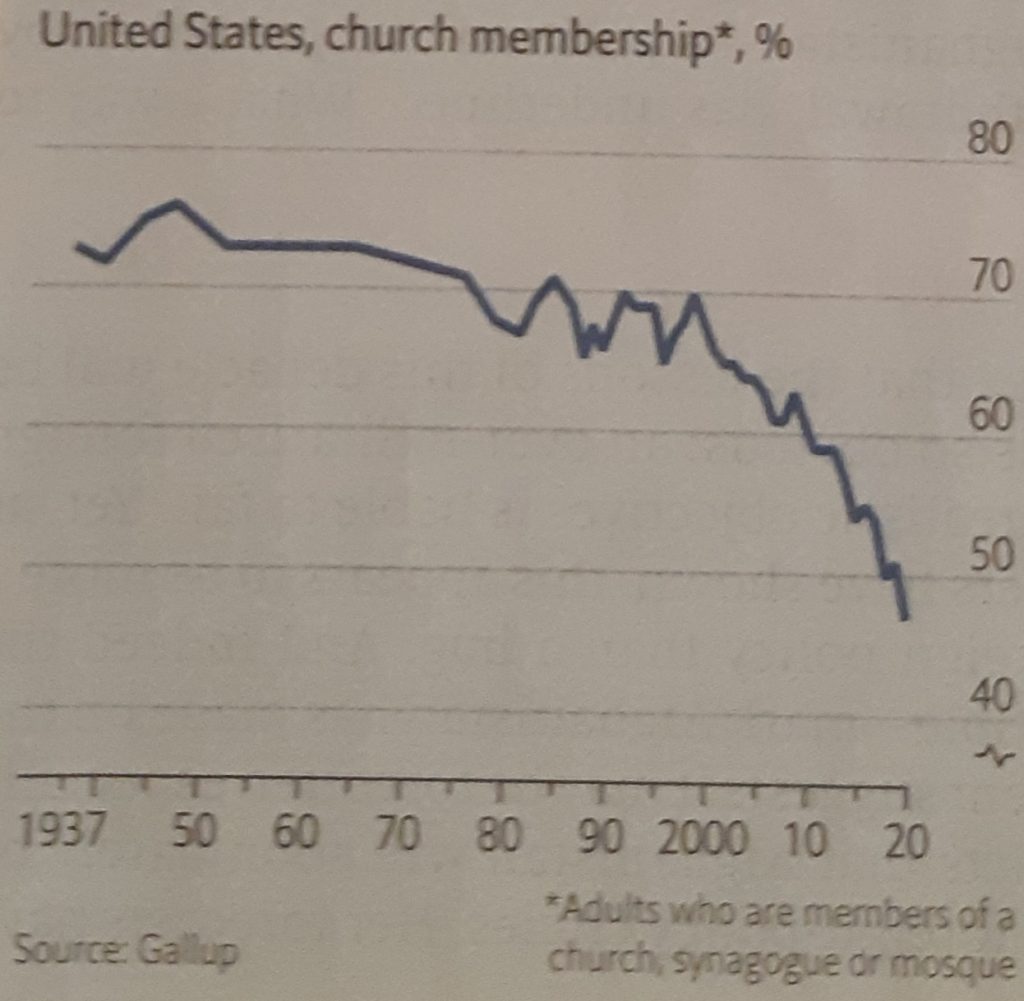

El gráfico que reproduzco al final, tomado de The Economist, revela la caída, acelerada en este siglo, del porcentaje de estadounidenses que declaran ser miembros de una religión. El dato ilustra la pérdida de arraigo de la fe en un país donde una parte de la población influye mucho en política desde sectas protestantes muy conservadoras, como ocurre con el tea party. En ese declive pueden radicar algunas de las causas de la derrota del Presidente Donald Trump en las últimas elecciones.

Lo que ocurre en los EEUU es extrapolable al resto de países occidentales, donde los avances del conocimiento científico y la democracia han ido socavando lentamente algunas verdades y prácticas religiosas. En España, paradigma de país muy católico, pasa algo parecido, como manifiesta la información estadística sobre el porcentaje de población que recibe los principales sacramentos, que se ha desplomado desde principios de siglo.

El proceso genera tensiones en muchas sociedades. Lo vemos ahora en Hungría, enfrentada a la Unión Europea por su intento de prohibir determinadas informaciones sobre la homosexualidad. Los temas conectados con la reproducción de la especie son el núcleo de la moral que las grandes creencias tratan de inculcar en la sociedad. De ahí que la adaptación a la creciente libertad de las mujeres sea uno de los fenómenos que más preocupa a las religiones más cerradas. Un asunto que mi ensayo aborda y al que dedicaré una de las próximas entradas.

La Unión Europea, que empezó como una agrupación de países para favorecer el comercio, es también un paraguas colectivo que protege los usos democráticos y el ejercicio de los derechos humanos. Este primer intento de superar el Estado nación ayuda a liberar tensiones culturales apoyadas en valores tradicionales no siempre respetuosos con algunas libertades. La idea de patria común, que justifica la unidad y la soberanía nacional, suele contener valores religiosos, es bueno que la UE esté ahí para evitar excesos. Esa parte de la identidad puede dar lugar a particiones artificiales de países como Irlanda, ahora de la actualidad por estar en la base de los líos del Reino Desunido para adaptarse al acuerdo de salida de las instituciones europeas, pactado con demasiadas prisas por irse.

Como ocurre con el caso de Hungría, los valores de la fe común son muy sensibles a la libertad de expresión, que abre espacios para la difusión de ideas consideradas peligrosas o directamente sacrílegas. Por eso se intenta impedir que se hable de lo que no gusta. En España aún tenemos legislación penal que protege sensibilidades religiosas.

En las dos entradas anteriores analizaba casos concretos, que manifiestan la dificultad que suponen estructuras arraigadas para adaptar las sociedades a lo que demanda la situación actual. Veíamos lo que cuesta impulsar en España mejores hábitos de pago (el poder del dinero) y la resistencia del BCE a eliminar los billetes (el poder de los aparatos político-burocráticos). Los que conservan poder y lo ven en peligro se defienden de los cambios y casi siempre son capaces de pararlos.

La religión “nacional”, el poder de la palabra, pone obstáculos a la actualización de determinados hábitos sociales. Las religiones importadas pueden complicar más el problema, generan guetos de inmigrantes, desafían la convivencia y dificultan la integración de los nuevos ciudadanos en los valores de la libertad e igualdad. La semana pasada Francia, muy acosada por la presencia de una numerosa población islámica, ha aprobado una ley para combatir a los grupos más radicales. Espero que tengan éxito, aunque lo dudo. Desconfío de esa costumbre de los franceses de sacar una ley, cada vez que tienen un problema. Se quedan tranquilos durante una temporada, pero el problema tiende a persistir.